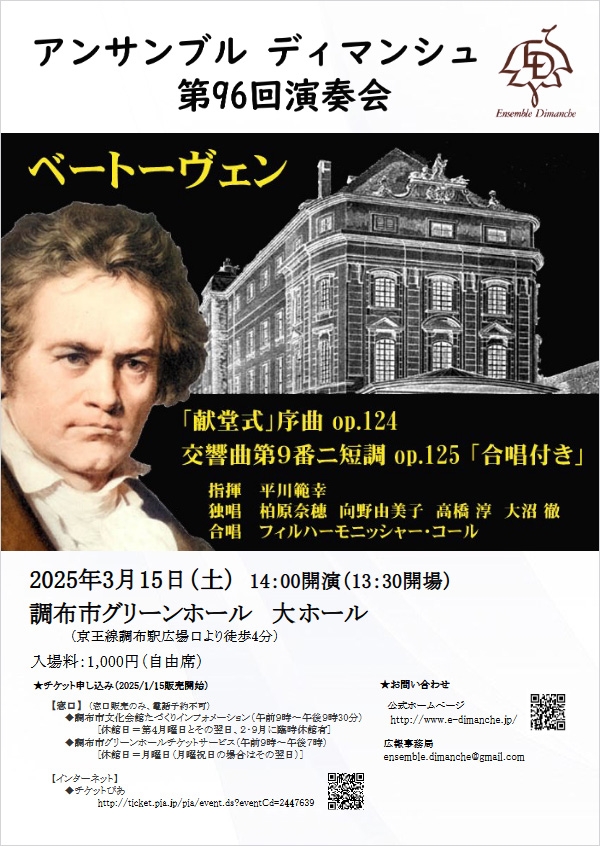

アンサンブル ディマンシュ 第96回演奏会

これは既に終了した演奏会です。日時: 2025年3月15日(土)

会場:

調布市グリーンホール 大ホール

曲目:

ベートーヴェン:

「献堂式」序曲 op.124

ベートーヴェン:

交響曲第9番ニ短調 op.125 「合唱付き」

ソプラノ: 柏原奈穂

アルト: 向野由美子

テノール: 高橋 淳

バリトン: 大沼 徹

平川 範幸

合唱: フィルハーモニッシャー・コール

◆ベートーヴェン・チクルス完結の「第九」

過去95回を数える当団の定期演奏会の中で、ベートーヴェンの交響曲を第1番から順番に演奏していく「ベートーヴェン・チクルス」を3回やっています。しかしながら、いずれも第8番まで到達した段階で中断しています。直近では第83回演奏会(2018.9)の第1番から第91回(2022.9)の第8番まで3回目のベートーヴェン・チクルスをやってきました。次の第92回(2023.2)で第9番(第九)に行きたかったのですが、「第九」の壁は厚く断念しました。「第九」は、何より合唱を伴うことから、合唱団との調整が必要です。さらに会場も小編成の当団が普段使用しているよりも大きなホールが必要です。そのため、準備期間を設け、着々と準備をしてきました。この度、ようやく準備が整い、フィルハーモニッシャーコール(合唱団)の協力を得て、第96回定期演奏会(2025.3.15)において「第九演奏会」を開催できることとなりました。これで、3回目にして初めてベートーヴェンの交響曲チクルスが完結します。最初で最後の「第九」になるかもしれませんので、是非聴きにいらしてください。

◆初演から200周年の「第九」

「第九」がウィーンで初演されたのは、1824年5月7日。2024年はちょうど200周年に当たります。また、「第九」が日本で全楽章公式に初演されたのが、1924年11月29日、東京音楽学校(東京芸術大学音楽学部の前身)の定期演奏会だと言われています。2024年はその100周年でもあります。

今回前プロで演奏する序曲「献堂式」Op.124は、「第九」が初演されたときの演奏会の前プロとして演奏された曲です。「第九」の作品番号が125番なので、作品番号上は一つ前に当たります。今回の演奏会では、初演時と同じプログラムを取り上げました。

◆小規模オーケストラでの「第九」

今回は「第九」ということで、いつもより少し弦楽器奏者を増やしてはいますが、それでも30人程の小規模な編成で演奏します。これは、当時のオーケストラの標準的な編成ですが、小編成の「第九」もオツなものです。ただし、「第九」がウィーンで初演されたときのオーケストラの編成は、一部の管楽器を倍管にし、弦楽器奏者も総勢50人程で、当時としては無類の規模だったと言われています。プロの奏者だけでは足りず、アマチュアの奏者も動員されていたようです。

◆実は11番目の交響曲だった「第九」

言うまでもありませんが、「第九」はベートーヴェンの9番目で最後の交響曲です。実は、この9曲のほかにも、スケッチのみ残された未完の交響曲が3曲あります。そのうち1曲は「第九」の作曲と並行して構想が練られていたもので、第10番となる予定でしたが、結局断片的なスケッチのみで終わっています。このスケッチは近年イギリスのベートーヴェン研究家バリー・クーパーによって発見され、第1楽章が補筆完成されました。この補筆完成版は、1988年にウイン・モリス指揮ロンドン交響楽団によって「幻の交響曲第10番」としてレコーディングされています。ただ、大部分が補筆された断章を第10番とすることに意義があるのか、いささか疑問です。やはり、「第九」はベートーヴェンの最後の交響曲であって欲しいです。

他の2曲は、第1番よりも前のものです。ベートーヴェンの師匠であるハイドンは、1791~95年の間に2回ロンドンを訪れていますが、当時のベルリン音楽新聞の記事によると、「ハイドンは2回目のロンドン訪問に門下のベートーヴェンを帯同しようとしたが、それは実現しなかった。」とあります。この頃、ベートーヴェンにはハ短調とハ長調の2つの交響曲の構想があったようですが、これらはスケッチの段階で終わっています。ロンドン訪問が実現していたら、この未完の交響曲を完成させて持って行ったかもしれません。もしこの2曲が完成していたら、「英雄」は第5番、「運命」は第7番、「第九」は第11番になっていました。とすると、「第九」は何と呼ばれていたのでしょうか。「第十一」、「トイチ」か、はたまた「士(さむらい)」でしょうか?結果的に、日本人にとっては語呂がいい「第九」がよかったのかもしれません。ちなみに、ハイドンは2回のロンドン訪問で合計12曲の交響曲(ロンドン交響曲)を作曲し、相当な収入を得て帰国したと言われていますが、ベートーヴェンもロンドンに行っていたら、貧乏生活から抜け出して、作風も変わっていたかもしれません。

◆交響曲の革命を起こした「第九」

ベートーヴェンは9曲の交響曲の中で、いくつもの「革命」を起こしています。「メヌエット」の代わりに「スケルツォ」を置いたり、オーケストラにトロンボーンやピッコロ、コントラファゴットなどの特殊楽器を用いたり、そして極めつけは、「第九」においては、「声楽」を入れてしまいました。ほかにも「第九」では、本来緩徐楽章の第2楽章とスケルツォ(メヌエット)の第3楽章を入れ替えたり、鳴り物と呼ばれる打楽器を入れたりもしています。ただし、これらはハイドンの交響曲にも見られるので、ベートーヴェンが独自に始めたことではありません。(注:ピッコロはヴラニツキーの交響曲ハ長調op.31「平和」(1797)ですでに使われています。)

とは言え、意外と「声楽付きの交響曲」が後代の作曲家に追随されていないことに驚きます。有名な交響曲作曲家では、メンデルスゾーン、マーラー、ヴォーン・ウィリアムズ、ショスタコーヴィチくらいしか思い当たりません。(ほかにもいると思いますが。)このうち「讃歌」と呼ばれているメンデルスゾーンの交響曲第2番は、交響曲の形式でもなく、歌詞も宗教的で、本来ならば「オラトリオ」と呼ぶべきものです。野球で「チェンジアップ」という変化球を投げていても「ツーシーム」だと言い張るピッチャーがいますが、要は「言ったもの勝」だということでしょうか。自分の作った曲をどの範疇に入れるかは、確かに作曲家の勝手でしょう。それに対して、シューマン、ブラームス、チャイコフスキー、ドヴォルザーク、ブルックナーなど歴代の多くの交響曲作曲家は、頑なに交響曲の牙城を崩さず、交響曲を純粋な管弦楽曲として守ってきました。ベートーヴェンが恐れ多くて、追随できなかったのかもしれませんが…。

| ←この団体の一つ前の演奏会 | この団体の次の演奏会→ |

| アンサンブル ディマンシュの演奏会一覧 | |

| アンサンブル ディマンシュ全演奏曲リスト | |

| アンサンブル ディマンシュのホームページ | |

| アンサンブル ディマンシュのツイッターアカウント | |

| ベートーヴェンの祝祭劇「劇場の献堂式」のCDを検索 | |

| ベートーヴェンの交響曲第9番「合唱付」のCDを検索 |

演奏会の補足説明、演奏会の感想などご自由にお書きください。 comments powered by Disqus