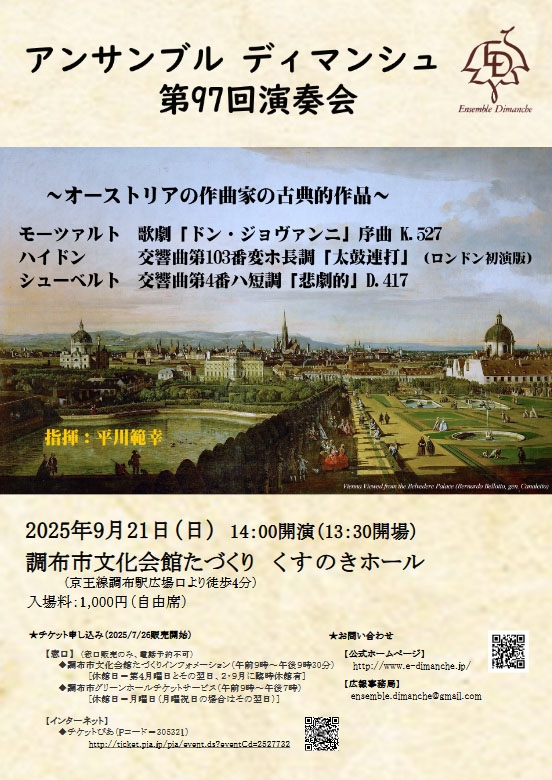

アンサンブル ディマンシュ 第97回演奏会

これは既に終了した演奏会です。日時: 2025年9月21日(日)

会場:

調布市文化会館たづくり くすのきホール

曲目:

モーツァルト:

歌劇「ドン・ジョヴァンニ」序曲 K.527

ハイドン:

交響曲第103番変ホ長調「太鼓連打」(ロンドン初演版)

シューベルト:

交響曲第4番ハ短調「悲劇的」D.417

平川範幸

今回は、ハイドン(1732-1809)、モーツァルト(1756-91)、シューベルト(1797-1828)という、オーストリアの作曲家の古典的作品を集めてみました。特に、ハイドンが晩年に書いた円熟した交響曲とハイドンの影響を受けたシューベルトが若き日に書いた溌剌とした交響曲を聴き比べていただきたいと思います。ハイドンの交響曲第103番が作曲されたのはハイドンが63歳のとき、一方シューベルトの交響曲第4番はシューベルトが19歳のときで、両者の年齢差は65歳ですが、両交響曲が作られたのは、僅か20年余の差しかありません。意外ですが、ハイドンとシューベルトの交響曲を同じ演奏会に会するのは、97回を数える当団の演奏会でも初めてのことです。

◆ハイドン:交響曲第103番で使用する版について

ハイドンは1794~95年にかけて2回目のロンドン訪問を行います。このときロンドンで初演された交響曲が第99番~第104番の6曲(第Ⅱ期ロンドン交響曲)で、この曲は5番目に当たります。この曲はロンドンで初演された後、ウィーンでも初演されますが、この時ハイドンは、第4楽章のコーダ部分を少し手直しします。一般に演奏されているのは、このウィーン初演版(改訂版)です。ウィーン初演版は、ロンドン初演版(初稿版)より楽章全体が13小節短く、コンパクトにまとまっているという感じです。ロンドン初演版に特に問題があるとは思えず、この改訂の意図はよく分かりません。ロンドン初演版の楽譜は出版されていませんが、1968年に出版されたハイドン・モーツァルト・プレス社版には、巻末にロンドン初演版の第4楽章コーダ部分が付録として掲載されています。今回当団は、このロンドン初演版で演奏します。と言っても、ほんの些細な違いなので、よほどのハイドン通でないと気が付かないかもしれません。

ハイドンの交響曲で最初にクラリネットが登場するのは、前述の第Ⅱ期ロンドン交響曲の第99番で、第Ⅱ期ロンドン交響曲のうち、第102番を除く5曲にクラリネットが入っています。ちなみに、モーツァルトの方が交響曲にクラリネットを加えたのが早く、第31番「パリ」(1778)を始め、第35番「ハフナー」、第39番、第40番(改訂稿)にクラリネットを使っています。この第103番にも2本のクラリネットが入っているのですが、ウィーン初演版を基に出版された楽譜では、第2楽章と第3楽章がタチェット(楽章休止)になっています。現代では考えられない贅沢な使い方ですが、当時、クラリネットはオーケストラの新参者で、まだ、作曲家にその良さを認知されていなかったのでしょう。ところが、前述の1968年に出版されたHMP社版では、第3楽章にクラリネットが入っていて、特にトリオで活躍します。この版は、大英博物館に所蔵されているハイドンの自筆譜を基にしているのですが、第3楽章に関しては、ハイドンと筆跡が異なるページがあるため、ハイドンが書いたものなのか、他の人が書き加えたものかは不明になっています。普通第3楽章メヌエットのトリオでは、オーボエ又はオーボエとヴァイオリンが旋律を奏でますが、ウィーン初演版のトリオではオーボエが休止して、ヴァイオリンだけが旋律を担っています。オーボエを外した原因の一つには、この旋律の中で、オーボエでは出ない下のB(シ♭)の音が出てくることが挙げられます。そこで、ハイドンにしろ、他の人にしろ、オーボエの代わりにB(シ♭)の音が出るクラリネットにヴァイオリンと同じ旋律を担わせた可能性は充分考えられます。近年、他の出版社もHMP社に追随した楽譜を出版しており、現在では、この第3楽章にクラリネットの入った演奏が主流になっています。

◆シューベルト:交響曲第4番の特徴

シューベルトの交響曲は、1822年(25歳)以降に書かれた「未完成」や「グレイト」が有名ですが、1813年〜1818年(16歳〜21歳)の若き日に書かれた初期の交響曲が6曲あります。この第1番〜第6番の交響曲は、いずれも30分前後の古典的な作品で、人気の高い「未完成」や「グレイト」に比べると演奏される機会が少ないですが、その中でも、未完の曲を除くと唯一の短調の曲で、「悲劇的」という愛称が付いている第4番は、比較的人気があり、よく演奏されます。この「悲劇的(Tragische)」という愛称は、シューベルト自身が付けたと言われています。

初期交響曲は古典的で、シューベルトが尊敬していたハイドンやモーツァルトの影響を色濃く受けています。しかし、それだけではなく、その時代に流行していた他の作曲家の音楽をうまく取り入れています。例えば、第3番では、当時ウィーンで大流行していたロッシーニの歌劇の序曲を取り入れています。また、この第4番では、同じハ短調のベートーヴェンの「運命」の影響が見られます。偶然かもしれませんが、この曲の第1楽章の主部の第一主題は、「・タタタタン」という「運命」の動機と同じリズムで始まり、第4楽章の第一主題は、「ターンタタタ」というその反転型になっています。「悲劇的」という愛称も、「運命」を意識して付けられたのかもしれません。(注:この時代、ベートーヴェンの交響曲第5番に「運命」という愛称は付けられていません。)

| ←この団体の一つ前の演奏会 | この団体の次の演奏会→ |

| アンサンブル ディマンシュの演奏会一覧 | |

| アンサンブル ディマンシュ全演奏曲リスト | |

| アンサンブル ディマンシュのホームページ | |

| アンサンブル ディマンシュのツイッターアカウント | |

| モーツァルトの歌劇「ドン・ジョヴァンニ」のCDを検索 | |

| ハイドンの交響曲第103番「太鼓連打」のCDを検索 | |

| シューベルトの交響曲第4番「悲劇的」のCDを検索 |

演奏会の補足説明、演奏会の感想などご自由にお書きください。 comments powered by Disqus